古德說:父母恩深終須別,夫妻義重也分離;人生似鳥同林宿,大限來時各自飛。金也空,銀也空,死後何曾在手中;妻也空,子也空,黃泉路上不相逢。

佛在《無量壽經》說得很直白透徹:愛欲榮華,不可常保,皆當別離,無可樂者。

《無量壽經》又說:人在世間,愛欲之中,獨生獨死,獨去獨來;當行至趣,苦樂之地,身自當之,無有代者。善惡報應,禍福相承,身自當之,無誰代者。

《地藏經》說:莫輕小惡,以為無罪。死後有報,纖毫受之。父子至親,歧路各別;縱然相逢,無肯代受。《般泥洹經》說:「父作不善,子不代受;子作不善,父亦不受」。《涅槃經》說:「善惡之報,如影隨形,三世因果,循環不失。」

《因果經》說:「欲知前世因,今生受者是;欲知來世果,今生作者是。」《大寶積經》說:「假使百千劫,所作業不亡,因緣會遇時,果報還自受。」

《地藏經》說:「天人受天福盡,有五衰相現,或有墮於惡道之者。」《涅槃經》說:「雖復得受梵天之身,乃至非想非非想天,命終還墮三惡道中。」《正法念處經》說:「無始生死中,業網覆世界。

從天生地獄,從地獄生天。」又說:「若人聞一切地獄所有苦惱,悉皆不堪,聞此則死。……如此阿鼻大地獄處,於千分中,不說一分。何以故?不可說盡,不可得聽,不可譬喻。……無人能說,無人能聽。若有人說,若有人聽,如是之人。」

有首偈說:「常人聞輪迴,猶如手上鹽;覺者聞輪迴,猶如傷口鹽。」又說:「羅漢憶及地獄苦,遍身恐懼流血汗。」

佛說:「每一眾生於無始生死長夜輪轉,劫數不可算計,積骨成山,髓血成流,所出身血、所飲母乳多過恆河水,死此生彼,無有窮盡,不可限量,無有邊際,無有出期。」

又說:「無盡輪迴中,生於人道者,少如佛指甲上土;生非人者、生邊地者、不知佛法者、不持戒者、從地獄餓鬼畜生命終還生地獄者、人中沒生三惡道者、從天上命終生三惡道者,多如大地土。」

《雜阿含經》說:「從闇入闇,從冥入冥,從廁墮廁,以血洗血,捨惡取惡。」 《法華經》說:「三界無安,猶如火宅,眾苦充滿,甚可怖畏。」

為何再怎樣都非得解決生死不可?因為人非一死便了,死後還有六道輪迴,往往是墮落三惡道:地獄、餓鬼、畜生的多,再度出生為人的少。因此,死後稱為「後生一大事」。古德說:「生死事大,無常迅速。」

宗教的起源都在於人生之「苦」。產生宗教的根本原因還是在於人類之「苦」。

佛學是解脫學,佛教是解脫苦(生死)的宗教。佛教核心、根本、目的:在於解決生死輪迴之苦。佛陀大談輪迴業報,縷述生死之苦。超越生死,是佛教生死觀乃至全部教義的立足點和核心。佛教明確將「了生死」作為自家之標幟。

佛教生死觀的基本思想,可以歸結為由畏懼生死、正視生死而超脫生死。

生死輪迴確實是苦,是應該畏懼的。畏懼生死、戰勝生死、超出生死,可謂佛教的出發點。《太子大善權經》記載,佛陀出家後對父王的表白說得明白:「我今不為生天樂故,亦復非不孝順父母,亦無忿恨瞋恚之心,但以畏彼生老病死,為除斷 故,……老病時至,豈有定時,人雖少壯,焉得免此!」

釋尊痛感於人生之苦惱,輪迴之無盡,無法安心,半夜離城,入山修行。

極度正視死亡,將對生死問題的考慮解決,當做人生的頭等大事,是佛教的突出特徵。 自無始以來,眾生被業力驅迫,沒有休止地輪迴於六道中,若非修行超出三界,這一過程永遠不會完結。

世上無不死之人。人生惡多善少,死後必墮惡道,雖有少數生為人天,但難以生生世世皆生人天。所謂「一息不追,千古永往」、「一失人身,萬劫不復」。 每一眾生出生入死,始終是孤獨的,如《無量壽經》所說:「獨生獨死,獨去獨來。」 佛經常說,眾生輪迴生死「無義利」——沒有意義和價值。

佛教將如實觀察人生諸苦,如實觀察生死輪迴之可怕、無義利,列為佛教徒修行的重要內容。諸乘通修的「十念」(十想)法門中有「念死」,內容為想像死亡的痛苦,佛陀教導弟子「當於出入息中,思惟死想」。

印光大師教人要時常將「死」字貼在額顱上。 深觀生死輪迴之可怕、無義利,目的在厭離生死,力求超出生死,證得「常樂我淨」的涅槃,是佛教生死觀的精髓。在佛教看來,具有很強理性、意志力的人類,理應反省人生的缺陷和生死輪迴的無義利,追求超出生死。《阿含經》說:「云何超越境界?謂究竟無始生死。」

超越境界,即超越生死,了結無始生死,這才是難得易失的人生之意義和價值所在。缺乏對自身存在的理性審視,不謀求超越自己存在的生死,佛陀說這是:「與畜生同死,自投黑暗。」被佛斥責為未超出動物界的「人身牛」。能思考生死問題而追求超越解脫,是人與動物之間的一大區別。

在佛陀看來,了卻生死,應當作為最重要、最急切的大事,精勤修行,爭取利用這寶貴的人生,乘佛法智慧之舟,渡過險惡的生死流。《阿含經》佛陀反覆告誡弟子:「頭衣燒燃,尚可暫忘,無常盛火,應盡除斷滅!」

應該把渡過生死流看作比頭和衣服著火更為急迫,因為人身難得,人命無常,今生若不能獲得解脫,死後墮入輪迴,則再得人身、重遇佛法,難中之難無過此難。

佛教根本的意義,是要出離生死,而文字、思想、制度都是因緣所生法。

生與死是佛教的原點。佛教只有一個:以「後生一大事」為開始,以「後生一大事」的解決為結束。唯有生死輪迴的解決,是人生窮極的目的,也是學佛的最終目的。

宗教是就死生問題給人安心立命。

所謂哲學,是研究死亡之學。哲學者,每日皆為此而準備。 活了一天,便是死了一天,便與閻羅王更接近一天;活了一年,便是死了一年,便與閻羅王更接近一年。

人再怎樣的有健康、有智慧、有學問、有道德,又有財產、有地位、有名聲,這些世間價值,死時一點都用不上。

《無量壽經》說:「大命將終,悔懼交至。」人永遠孤獨不安,死時更是無助無力、黑暗絕望、恐懼痛苦。最後只有孤零零的面對閻羅王(自己業力)的審判。面對死亡時,沒有演技的空間,亦無意氣與驕慢,唯吐露本音。

凡人對死難懂又忌諱,平生儘量地忘懷於死,便是一般人的心態。我們平生雖然忘記死,但死卻不會忘記我們,且會突然襲擊我們;我們平生雖然逃避死,但死卻不會離開我們,且會突然接近我們。這種心態並不能解決死的問題。

生是現在,死亦現在,現在是決定解決生死輪迴之刻。每個人現在都踏在雙叉路口上,是往極樂,還是往地獄,現在必須決定。

一個沒有信仰的人等待的是死亡,一個有信仰的人等待的是重生。

無論是誰,心中都盼望過著快樂、幸福、安心、滿足的人生,真的安心滿足,唯有將死解決。只要不解決死的苦,人生就不能獲得真正的安心與滿足,也不能好好的生活。唯有正視死,了解它、解決它、超越它,人才能安心、快樂、幸福。

古德說:「此身不向今生度,更向何生度此身?」今現在不達成人生之目的,度脫自己的生死,則永遠失去救度的機緣。

故學佛修行目的,在於脫離六道生死輪迴之苦。生死不了,危險太大;輪迴未出,難免墮落。因此,今生就要了脫生死大事。

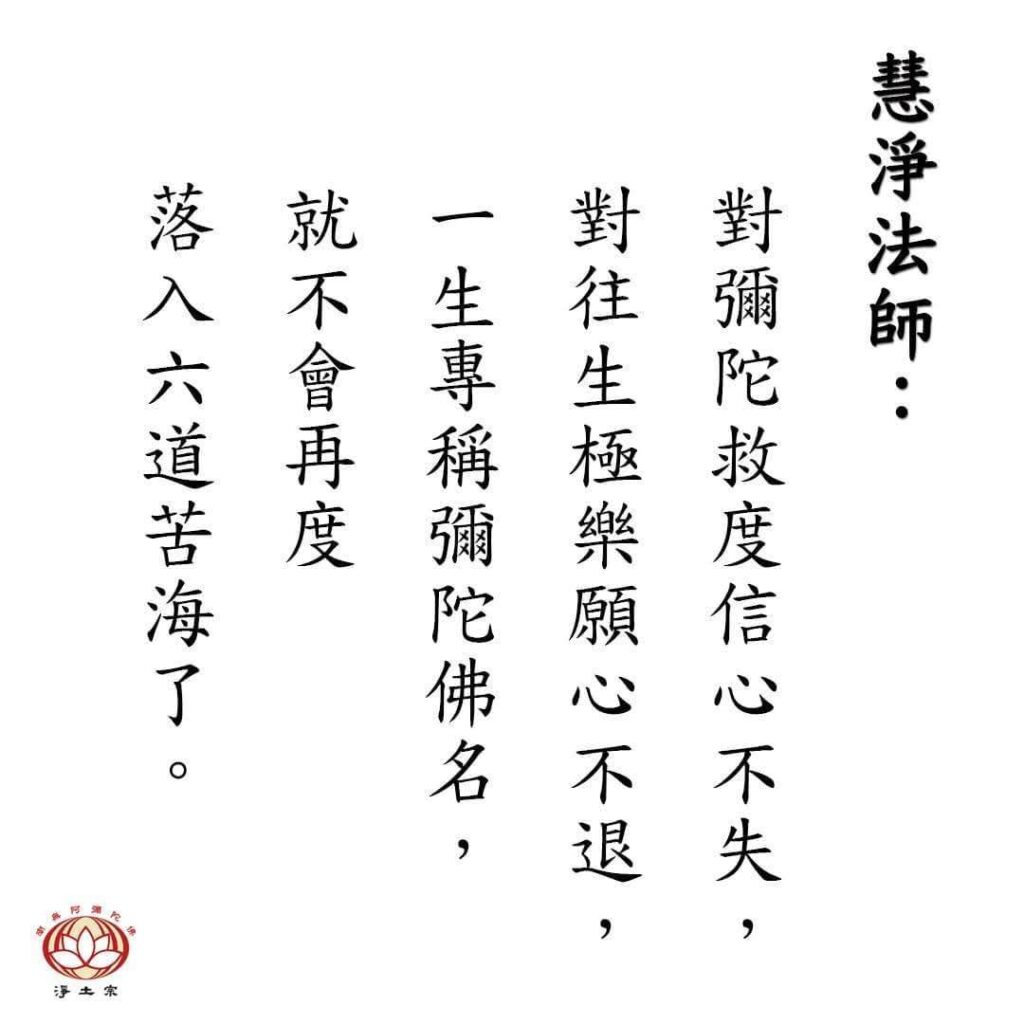

人生大事,莫如生死,而人生最難解決的,亦莫如生死。生死的解決是世間絕對的難事,非自力可成,唯依彌陀救度。恭錄自淨土宗官網(#慧淨法師《短文》◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️

#南無阿彌陀佛 #淨土宗 #淨土宗三重念佛會 #極樂世界